Dieses Fernweh, die Sucht nach Draußen, sie begleiten mich seit Jahren. Corona macht es schwer, aber auch unwiderstehlicher. Ich, Ewig-Reiser mit Peter Pan-Komplex, sehe die Zeit gekommen und suche die Weite Kenias. Mit meinem Tatonka-Rucksack und Zelt ziehe ich los und besteige den Mount Kenya, mit über 5.000 Meter der zweithöchste Berg Afrikas.

Am Äquator liegt Schnee

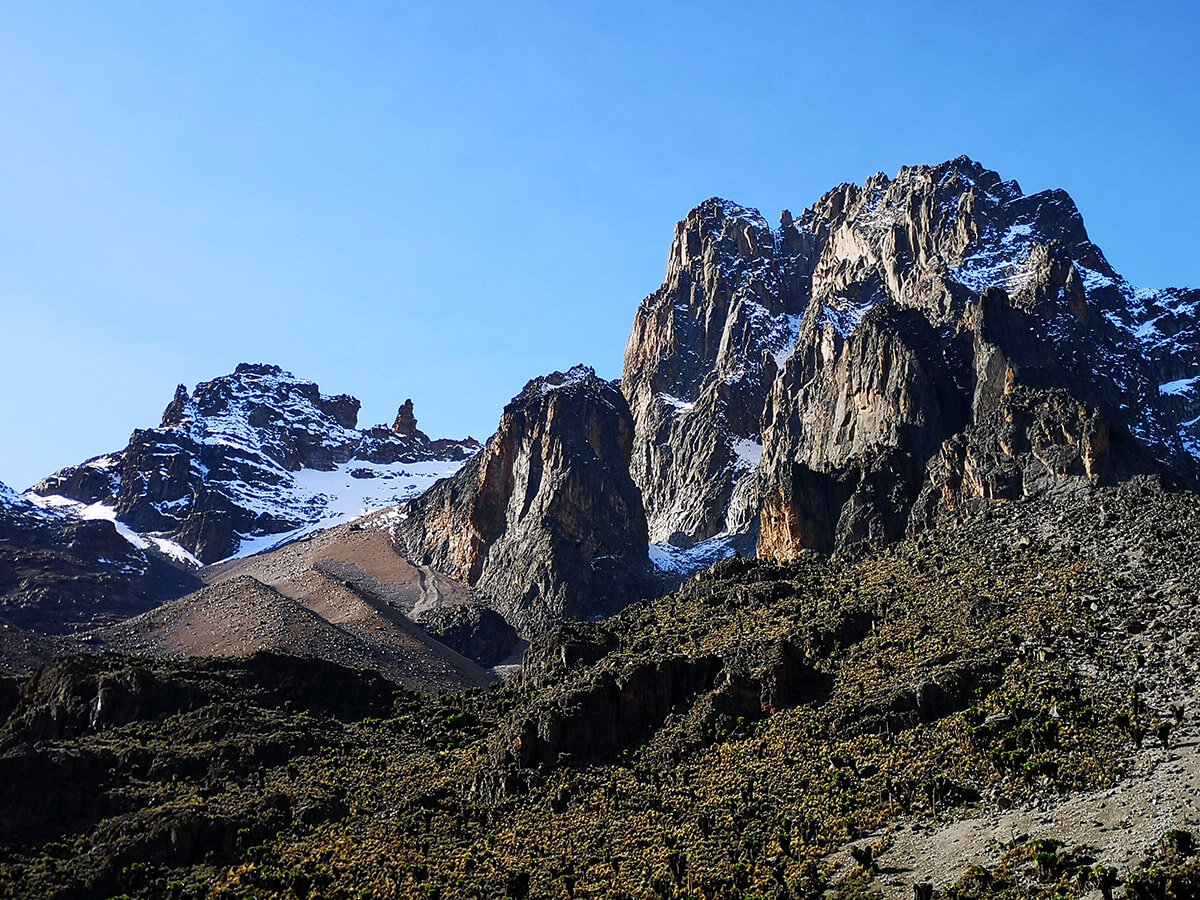

Als der deutsche Missionar Johann Krapf im Jahr 1848 von einem schneebedeckten Berg in Ostafrika berichtete, wurde er zum Gespött Europas. Wie absurd, diese Vorstellung von Schnee am Äquator. Niemand glaubte ihm. Und dennoch sind die von ihm beschriebenen Berge Kilimanjaro und Mount Kenya zu Ikonen Afrikas geworden. Der tansanische Kilimanjaro, Afrikas höchster Berg, ist inzwischen so stark besucht, dass viele Touristen stattdessen auf Mount Kenya hinaufsteigen. Mit seinen 5.199 Meter und spektakulären Landschaften braucht sich dieser keineswegs zu verstecken.

Lieber selber machen

Der Mount Kenya Nationalpark kostet Ausländer 110 Dollar Eintritt für fünf Tage, ein Tourguide ist Pflicht, und die meisten Touren haben mit meiner Vorstellung des Wanderns nur noch wenig zu tun: Im Standardpaket wird man inzwischen von einem Fahrer im 200 Kilometer entfernten Nairobi abgeholt, auf jeden Tourist kommen drei lokale Helfer: ein Führer, ein Träger (wer will schon seine Sachen schleppen bei der Höhe?) und ein Koch (man will ja auch gut essen nach dem Wandern).

Die meisten Touristen stören sich nicht an den hierfür anfallenden 600 Euro pro Nase, freuen sich über den Komfort und betrachten das Geld als eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ich allerdings habe weder dieses Budget noch die Fähigkeit mich wohlzufühlen, wenn ich drei Mitstreiter bezahlen muss, um mich auf dem Weg zu pämpern.

Stattdessen finde ich eine Budget-Variante in Form des Tourguide Francis, einem schlanken Kenianer Mitte 30, mit dem ich mich gut verstehe und ergänze. Meine Campingausrüstung und Verpflegung ist in meinem Tatonka Yukon 60 Liter gut fixiert und bestens aufgehoben. Den trage ich gerne selbst und ein bisschen Camping-Kochen krieg’ ich auch noch hin.

Start ab Sirimon

Der Aufstieg ab dem Parkeingang Sirimon (2.650 Meter) beginnt, etwas überraschend, mit einer Teerstraße, die über drei Stunden bis zum ersten Camp führt. So hat Francis dann auch schnell den eigenen Rucksack einem vorbeifahrenden Touri-Jeep mitgegeben und schlendert entspannt die Straße hoch. Ist es meine natürliche Vorsicht oder das deutsche Pflichtbewusstsein, das mich veranlasst, den Rucksack selbst zu tragen?

Ein wunderschöner Paradiesvogel setzt sich unverblümt vor mir auf einen Baum.

Wir erreichen die erste Hütte, Old Moses Camp. Ich campe daneben an einem Abhang. Nicht alles ist gut gelaufen hier in letzter Zeit. Neben ausbleibenden Touristen ist der Großteil dieser Hütte kürzlich abgebrannt, der Campingpreis hat sich (deshalb?) verdoppelt, und zu meinem Unglück ist es recht kalt heute Nacht – zwischen zwei und sechs Uhr morgens wäge ich im Halbschlaf meinen Drang, Wasser zu lassen, gegen den Alptraum ab, meinen warmen Schlafsack zu verlassen. Die Angst vor Kälte dominiert, und als ich am Morgen das Zelt verlasse, ist die Außenseite mit Frost bedeckt.

Alles Lobelias

Gegen 7.30 Uhr ziehen wir (als letzte) los, und schnell ändert sich die Vegetation: Die schönen Bäume weichen Büschen und kakteenartigen Gebilden.

Ich frage bei vier unterschiedlichen Pflanzen nach dem Namen und erhalte stets dieselbe Antwort: Giant Lobelia – eine solche Transformation machen sie in ihrem Leben durch, dass sie wie vier Spezies wirken.

Auf den Spuren von Mackinder

Wir überqueren einen kleinen Fluss und kommen bald zur Schlucht “Mackinder’s Gorge”. Dieser Engländer gilt als Erstbesteiger des Mount Kenya im Jahr 1899 – auch ist er dabei tödlich verunglückt. Auf meine inquisitive Frage, wie denn ausgerechnet ein Europäer tatsächlich der erste Besteiger dieses afrikanischen Berges gewesen sein kann, antwortet Francis, die zuvor hier lebenden Stämme hätten Mount Kenya nie bestiegen. “Natürlich nicht, denn dort wohnen doch die Götter.” Je mehr ich so drüber nachdenke, erscheint mir das ganz logisch – wenn man einen pantheistischen Menschen vor dem Aufstieg warnt und dieser dann ab 3.000 Metern anfängt, sich ziemlich komisch zu fühlen, absurde Träume zu haben und dort eine mysteriöse weiße und kalte Substanz namens Schnee vorfindet, muss man eigentlich wahnsinnig sein, um entgegen der manifestierten göttlichen Kräfte weiterzuziehen.

Oben wird die Luft dünn

Uns umgeben jetzt nur die absurden Lobelias, Felsen und gelbes Gras. Die Höhe macht sich bemerkbar, und einige der Touris, die es früh morgens eilig hatten, gehen jetzt nur noch sehr langsam vorwärts.

Gegen 16.00 Uhr erreichen wir Shipton’s Camp und sehen zwei der drei Gipfel direkt vor uns.

Es gilt nun, sich maximal zu stärken: Während die Luxustouristen ein üppiges Mahl genießen, kochen wir eine klägliche Pasta mit Paprika und Erbsen und trinken dazu Tee. Wegen der Kälte schlafe ich heute in der Hütte – aber erholsam ist es kaum: Gepeinigt von einem schnarchenden Engländer, aus- und einpackenden Wanderern und einigen deutschen Kindern, die vor der Hütte bis Mitternacht lautstark “Ich packe meinen Koffer” spielen, als sei es, um spöttisch ihren Energieüberschuss zu demonstrieren.

Into the Dark – final ascent

Um drei Uhr morgens geht’s los. Die mondlose Nacht zeigt uns einen wunderschönen Sternenhimmel, aber zur Navigation nicht viel. Francis schreitet voran, und ich dackel’ den steilen Aufstieg hinterher.

Vor uns auf dem Berg sehen wir in der Ferne die Kopfleuchten der Frühaufsteher. Das Gehen wird recht mühsam: Also nicht, dass man schwitzen würde (dafür ist es zu kalt), aber alle zehn Schritte fehlt mir die Luft, und ich muss kurz anhalten, um Sauerstoff zu tanken. Immerhin steigen wir heute früh von 4.000 auf fast 5.000 Meter auf. Der Missionar hatte Recht – hier liegt Schnee.

Nach einer felsigen Partie sind wir nun direkt unter dem Gipfel. Francis hält an, um zu warten: “Oben sind wir zu ausgesetzt, wir sollten erst zum Sonnenaufgang hoch.” Also verharren wir hier 15 Minuten, dann geht es los. Der Sternenhimmel ist jetzt glasklar, und ich fiebere bereits dem Sonnenaufgang entgegen, während wir den finalen Aufstieg zum Gipfel machen. Aber wir sind immer noch zu früh. Andere Ankömmlinge schießen bereits Fotos mit dem Gipfelschild Lenana Peak, und just als die Sonne aufgehen möchte, kommt … eine Wolkendecke. Alles vernebelt. War die ganze Strapaze jetzt umsonst?

Wir verharren auf dem frostigen Gipfel bei 4.985 Metern: Fünf Minuten. Nichts zu sehen. Zehen und Finger tun weh. Ich habe vorsichtshalber die Füße doppelt eingetütet. Im Bewusstsein, dass die Extremitäten die kritische Schwachstelle werden, ziehe ich mit den Händen aus den Handschuhen in mitgebrachte Strümpfe um, die ich mir unter der Jacke direkt an den Bauch halte. Zehn Minuten – nichts. Wie lange halte ich es aus? Nach zwölf Minuten endlich der Lichtblick – sonnige Wolken!

Die zehn Bergsteiger knipsen in alle Richtungen und fliehen, während der Himmel wieder zuzieht.

Aber ich will mehr, und Francis macht mit. Wir bleiben weitere zehn Minuten und beginnen dann schweren Herzens den Abstieg.

Ach ja, ich bin ja fertig

Dieser geht zwar schneller, ist aber um einiges rutschiger … warum? Weil das Geröll unter unseren Füßes nachts gefroren und dadurch ironischerweise trittfester war als jetzt.

Nachdem wir uns beide ein paar mal unsanft auf den Hintern gelegt haben, sind wir um neun Uhr zurück beim Camp. Ich mache mir eine Tasse Tee und stelle jetzt erst fest, dass ich schlagartig unfassbar erschöpft bin. Ich schlafe zwei Stunden … und wache mit Kopfschmerzen auf, die mich leider die nächsten 24 Stunden begleiten werden. Auch der Magen begehrt auf. Zwei Anzeichen, die mir sagen: Ich war den Göttern wohl zu nah.

Es gibt noch zwei höhere Gipfel auf Mount Kenya, die man allerdings nicht wandernd erreicht. Sie sind sehr “technisch”, wie man so schön sagt: Das heißt, nur mit Ausrüstung und sichernden Seilen zu erklettern.

Ich bin durch die Höhe auch so schon benommen, ich frage mich, ob man sich die Finger abfriert oder mit Handschuhen klettert. Außerdem ist rund eine Woche vorher ein Tourguide zu Tode gestürzt, nachdem er das Seil wohl verheddert und dann versehentlich gelöst hatte.

Abstieg aus dem Kopfschmerz

Nach einer weiteren Nacht mit Kopfschmerzen ziehen wir um sechs Uhr los. Wir müssen erstmal den Bergkamm hoch, bevor es wieder abwärts geht.

Schnee und Frost, dann karges Gestein und bald wieder Kakteen. Es ist ein schöner, sonniger Tag, und ich bin guter Dinge.

An einer Raststelle frühstücke ich ausgiebig und werde dabei von sogenannten Hyraxes heimgesucht. Das sind Nagetiere, die wie überfressene Hamster aussehen, nachts furchtbare Laute ausstoßen und sich eigentlich ängstlich vor mir verkriechen sollten. Diese hier aber sind aggressiv und pirschen sich so nah ran, dass man sie wirklich nur mit dem Werfen kleiner Steine vertreiben kann.

Und dann wird alles anders. Schon wieder.

Wir laufen entlang eines tiefen grünen Tals, große Felsbrocken zieren dessen Seite wie überdimensionale Pilze.

Eine Stunde später gibt es neue Pflanzen: schöne rote Protea. Ich dachte, die gibt es nur in Südafrika. Daneben tausend Lions Ear.

Francis erklärt mir irgendwann, dass wir nie ankommen, wenn ich mir weiter alles anschaue. Wir sind noch drei Stunden vorm Ziel. Dann beginnt der Regen. Damn – aber das ist kein Problem. Ich packe die Regenjacke aus dem unteren Fach, esse einen wiederbelebenden Protein-Schoko-Riegel und verkleide den Rucksack im beigefügten neongelben Cape.

Perfektes Timing

Drei Stunden später sind wir da: Die Sonne zeigt sich wieder, und just zu unserer Ankunft am Gate treffen drei Tschechen ein. Sie haben die Luxusversion gebucht, und die drei Köche zaubern ihnen ein derart feines und großes Menü, dass einiges übrig bleibt. Nun ist meine Scham verflogen, und ich stopfe mir den Bauch voll und zeige ihnen im Gegenzug ein paar der faszinierend klaren Sternenkonstellationen.

Am nächsten Tag beginnen sie ihren Track Richtung Gipfel, und wir laufen entlang der 30 Kilometer Straße aus dem Park. Hatten wir gestern noch gewitzelt, dass hier ja durchaus Elefanten und Büffel vorkommen, so wird es nun ernst. Entlang der Straße sehen wir eine Menge sehr frischer Fußspuren und haufenweise feuchten Kot.

Es ist ein merkwürdiges Gefühl: Eigentlich will man die Elefanten ja sehr gerne sehen, am liebsten aus der Nähe. Aber einer solchen Herde zu Fuß zu begegnen, ist doch ein unkalkulierbares Risiko. Der Nervenkitzel dieser Schnitzeljagd ist ein wunderschönes Finale. Die Kopfschmerzen sind verflogen und mein neuer Traum ist bescheidener als der Kilimanjaro: eine warme Dusche und eine Pizza!